Neues Jahr, neue Leitung, neue Chancen einzusteigen!

Ein herzliches "Frohes Neues Jahr" wünscht die evangelische Kantorei. Seit Januar 2024 singt die Kantorei unter der Leitung von Alina Berger.

Sie studierte an der Hochschule für Musik Saar Schulmusik, Gesang, Dirigieren mit Schwerpunkt Chorleitung sowie Germanistik an der Universität des Saarlandes und beendet ihr Masterstudium Dirigieren bei Prof. Georg Grün im Sommer 2024.

Durch ihre breitgefächerte Ausbildung fühlt sie sich in allen musikalischen Epochen zuhause. Sie hat allerdings ein besonderes Händchen für Alte Musik, weswegen wir uns insbesondere auf das Antrittskonzert "Gloria!" im Mai freuen - gesungen werden das Magnificat und das Namensgebende Gloria von Antonio Vivaldi (1678-1741).

Die Probenphase hat zwar bereits begonnen, dennoch ist dies die perfekte Gelegenheit, (wieder) ins Chorsingen einzusteigen - mehr Informationen hier.

Adventskonzert der Evangelischen Kantorei am 10. Dezember 2023

Der Förderverein für Kirchenmusik an der Martin-Luther-Kirche und an der Christuskirche St. Ingbert lädt herzlich ein zum Adventskonzert der Evangelischen Kantorei, welches voraussichtlich in der katholischen Kirche St. Hildegard stattfinden wird. (Die Kirche St. Josef ist als Aufführungsort ebenfalls denkbar, bitte beachten Sie daher die aktuellen Pressemitteilungen.) Die Veranstaltung findet im Rahmen des Kulturrings St. Ingbert statt. Im Mittelpunkt des Kantoreikonzerts steht das Magnificat von John Rutter. Neben Mozarts bekanntem „Laudate Dominum“ sind auch Teile aus Heinrich von Herzogenbergs 1894 entstandenen Weihnachtsoratorium „Die Geburt Christi“ zu hören.

Erstmals gestaltet die Evangelische Kantorei St. Ingbert ein großes Chorkonzert zusammen mit dem Trierer Friedrich-Spee-Chor. 1964 von Prof. Karl Berg ins Leben gerufen, singt er seit Dezember 2021 unter der Leitung von Carina Brunk. Der Chor gestaltet überwiegend im Trierer Raum sowohl a-cappella-Konzerte als auch große chorsymphonische Werke mit Orchester. Rutters "Magnificat" wird zusammen mit den anderen Kompositionen am 9. Dezember 2023 in gleicher Besetzung in Trier aufgeführt.

Der britische Komponist, Dirigent und Chorleiter John Rutter (*1945) gilt als einer der bedeutendsten und populärsten Komponisten vokaler Kirchenmusik der Gegenwart. Sein postmoderner Kompositionsstil wurzelt in der Tradition der englischen Cathedral Music und bezieht Elemente des Jazz und der Popmusik mit ein.

Zu seinen größten Erfolgen zählt sein 1990 als Auftragswerk komponiertes "Magnificat" für Solo-Sopran, Chor und Orchester. Das aus sieben Sätzen bestehende weihnachtliche Werk wurde am 26. Mai 1990 in der Carnegie Hall, New York, unter seinem Dirigat uraufgeführt. Der Chor bestand aus 200 Mitwirkenden.

W.A. Mozart: Requiem

für Soli, Chor und zwei Klaviere

Klavierfassung von Carl Czerny

Ausführende:

Elizabeth Wiles, Sopran - Elena Kochukova, Alt - Martin Erhard, Tenor - Konstantin Ingenpass, Bass

Chorklang Caecilia St. Ingbert und Evangelische Kantorei St. Ingbert

Leitung: Carina Brunk

Klavier: Bernhard Leonardy und Christian von Blohn

Eine Veranstaltung der Pfarrei Heiliger Ingobertus im Rahmen des Kulturrings der Stadt St. Ingbert in Kooperation mit dem Förderverein Kirchenmusik St. Hildegard e. V. und dem Förderverein für Kirchenmusik an der Martin-Luther-Kirche und an der Christuskirche e. V.

Eintritt € 15,- (erm. € 10,-)

Zugang nur gemäß 3G-Regel mit aktuellem Nachweis, Anmeldung erforderlich

Vorverkauf und Anmeldung über die Mitglieder der beiden Chöre, den Förderverein Kirchenmusik St. Hildegard e. V. per Mail an heinrichkling@t-online.de, telefonisch unter 06894/928903 oder über den Förderverein für Kirchenmusik an der Martin-Luther-Kirche und an der Christuskirche e. V. gleich hier auf der Website.

Einführung in das Werk

Kaum ein Werk der Musikgeschichte ist von so vielen Mythen und Legenden umgeben wie das Requiem von Mozart. Die Umstände der Entstehung (anonymer Auftrag, plötzlicher Tod, unvollendetes Meisterwerk) regten die Fantasie der Zeitgenossen an und faszinieren auch heute noch die Menschen. Aber die große Popularität dieses Werkes beruht nicht nur auf Mythen und Legenden, sondern darauf, dass es sich beim Requiem von Mozart um großartige Musik handelt und dass sich das Werk mittels Musik und Text mit den elementaren Fragen nach dem Sinn des Lebens und der Bedeutung des Todes auseinandersetzt.

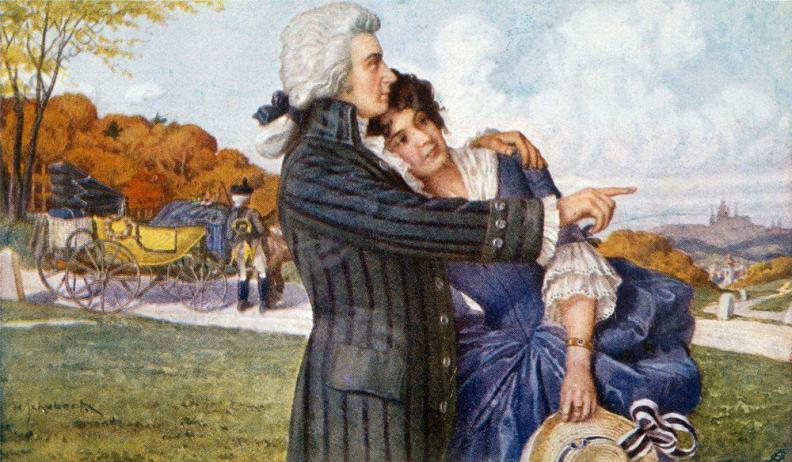

Soweit die historische Wirklichkeit durch die Forschung aufgeklärt werden konnte, erhielt Mozart den Auftrag zu diesem Werk vom Grafen Walsegg, der beabsichtigte, für seine verstorbene Frau eine Messe lesen zu lassen. Für die Aufführung des Werks sicherte er sich Exklusivität. Der Auftrag wurde im Sommer 1791 von einem Boten anonym überbracht. Mozart verstarb jedoch noch vor Fertigstellung des Requiems im Dezember 1791. Um den Auftrag und somit die Einnahmen für die Familie zu retten, beauftragte die Witwe Konstanze Mozart den Komponisten Joseph Eybler, einen Freund Mozarts, das Werk zu vollenden. Eybler jedoch gab das Projekt auf, und es wurde Franz Xaver Süßmayr, ein Schüler Mozarts, mit der Fertigstellung beauftragt. Süßmayr ergänzte bei den Sätzen, die bislang nur die Chorstimmen und den Generalbass enthielten, die Orchesterstimmen. Einige Sätze musste er eigenständig komponieren. Inwieweit er sich dabei auf schriftliche Notizen und mündliche Äußerungen Mozarts stützen konnte, ist unklar. Die Uraufführung fand im Januar 1793 in Wien statt. Heute wird das Requiem von Mozart meistens in der von Süßmayr ergänzten Fassung aufgeführt.

Als Text verwendet Mozart das „Requiem“, die „Missa pro defunctis“ (Totenmesse) der katholischen Liturgie, wie sie auf dem Konzil von Trient (1545 - 1563) festgelegt wurde. Die Botschaft des Textes ist die Überwindung des Todes durch den Glauben.

Der allgemein gebräuchliche Name „Requiem“ für die Totenmesse leitet sich aus der ersten Textzeile „Requiem aeternam dona eis, Domine“ ab.

Am Ende der Communio, mit der das Werk schließt, kehrt die Bitte um ewige Ruhe wieder. Es ist die Bitte und Aussicht auf das ewige Leben nach dem Tod. Somit beginnt und endet das Requiem mit einer positiven Botschaft.

Dazwischen aber handelt der Text in der Sequenz vom Tod und seinen Schrecken wie Angst und Furcht vor dem Jüngsten Gericht, an dem Rechenschaft vor Gott abzulegen ist, aber auch von der Hoffnung auf den Eingang ins Paradies.

Der Text der Sequenz ist seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1963 bis 1965) nicht mehr Teil der offiziellen Totenmesse, da man ihn für nicht mehr vereinbar mit modernen Glaubenssätzen hält. Mozarts Komposition kann aufgrund ihrer musikalischen Qualität auch als eigenständiges Kunstwerk gesehen werden. Die eindringlichen Texte des „Dies irae“, des „Rex tremendae majestatis“ oder des „Lacrimosa“ werden von Mozart musikalisch in einer eindrucksvollen und ergreifenden Tonsprache dargestellt.

In seinen späteren Jahren hat sich Mozart sehr intensiv mit älteren Komponisten beschäftigt, insbesondere hat er sich mit Komponisten der Barockzeit wie Bach und Händel beschäftigt. So hat er Händels „Messias“ bearbeitet und für ein in dieser Zeit übliches Orchester eingerichtet. Den Einfluss dieser Studien erkennt man bei den ersten beiden Sätzen des Reqiems. Das „Requiem aeternam“ des Introitus beginnt mit einem kleinen Fugato, wobei die Chorstimmen nacheinander aufwärts einsetzen und so eine anschwellende Menschenmenge mit der Bitte um ewige Ruhe darstellen. Das Kyrie komponiert Mozart als Doppelfuge mit dem „Kyrie eleison“ als erstem Thema und dem „Christe eleison“ als Kontrapunkt.

Quelle: Unterrichtsmaterial zur Reihe „Echtzeit“ 2016/17 des BR

Autor: Kilian Sprau

Endlich wieder Chor!

Liebe Musikfreunde,

endlich geht es wieder los, und das erste Konzert seit langer Zeit steht an: am 13.11.2021 führen wir gemeinsam mit Chorklang Cäcilia Mozarts Requiem auf.

Aus Platzgründen in einer Fassung für Chor und zwei Klaviere, die Gesamtleitung hat Carina Brunk.

Und natürlich proben wir auch wieder - eine Impression aus der ersten Prope können wir Ihnen hier prsäentieren.

Bleiben Sie gesund und wir freuen uns, Sie im Konzert begrüßen zu können!

Keine Veranstaltungen

Liebe Musikfreunde,

leider muss das Konzert am kommenden Sonntag - wie alle Veranstaltungen derzeit - aufgrund der grassierenden CoVID-19-Pandemie abgesagt werden. Das Konzert wird zu passender Gelegenheit nachgeholt, Karten behalten ihre Gültigkeit.

Selbstverständlich finden derzeit auch keine Chorproben statt.

Bleben Sie zu Hause und bleiben Sie gesund!

Projektsängerinnen und Projektsänger gesucht

Die Proben zu unserem ersten Konzert im Jahr 2020 beginnen in Kürze - und wir würden uns ganz besonders freuen, Sie bei diesem Projekt dabei zu haben. Kommen Sie einfach Dienstags um 19:30 zur Probe in die Christuskirche und erleben Sie, wie aus vielen schwarzen Punkten auf Papier ein großartiges Musikstück wird. Spaß und Abwechslung garantiert!

Bei Fragen wenden Sie sich gerne direkt an unsere Chorleiterin unter cknurb@web.de.

Konzertprogramm 2020

Sehr geehrte Musikfreunde,

mitten im Beethoven-Jahr 2020 präsentieren wir Ihnen die beiden bedeutendsten geistlichen Chorwerke von – Mozart, Beethovens großem Idol!

C-Moll-Messe wie Requiem sind Fragment geblieben, aber von so außerordentlicher Qualität, dass Generationen von Musikschaffenden und Ausführenden immer wieder neue Versuche unternommen haben, diese Werke in einer ergänzten Fassung aufzuführen.

Daneben gibt es eine Bach-Kantate, feine Orchestermusik von Haydn und ein Kammerkonzert in außergewöhnlicher Besetzung.

Freuen Sie sich also mit uns auf ein musikalisch spannendes Jahr 2020!

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns durch Mitgliedschaft, Abonnements, Spenden und Konzertbesuche die Treue bewahren.

Alle Termine finden Sie wie immer in unserer Terminübersicht

„Nun komm der Heiden Heiland“

Adventliches Benefizkonzert zum Mitsingen

Am 8. Dezember findet um 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche St. Ingbert das traditionelle vorweihnachtliche Konzert der Evangelischen Kantorei statt. Unser Förderverein für Kirchenmusik an der Martin-Luther-Kirche und an der Christuskirche in St. Ingbert lädt herzlich zu diesem adventlichen Benefizkonzert ein. Die Kantorei singt unter der Leitung von Carina Brunk Werke aus Barock, Klassik und Moderne und wird von einem Streichquartett und Orgel begleitet. So erklingen u.a. Telemanns Kantate „Machet die Tore weit“ neben Michael Haydns Adventsgraduale „Prope est Dominus“ („Der Herr ist nahe“) und Zoltan Kodalys „Adventi enek“.

Lassen Sie sich von der musikalischen Vielfalt der stimmungsvollen Adventsgesänge bei Kerzenschein verzaubern! Sie sind auch eingeladen, bekannte Adventslieder wie „Tochter Zion“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“ mitzusingen.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang bitten wir Sie herzlich um eine Spende für die Innenrenovierung der Martin-Luther-Kirche. Der Architekt hat für die Renovierung der Gemeindeleitung sehr ansprechende Entwürfe vorgestellt, die die Martin-Luther-Kirche in ganz neuem Licht präsentieren. Neben einer neuen Heizung, einem Neuanstrich der Wände, Neugestaltung von Decke und Fußboden stehen weitere Gestaltungselemente wie der Einbau eines Gemeinderaums und einer Küche sowie der Abriss der optisch störenden Seitenempore zur Diskussion. Was davon letztlich für die Zukunft realisiert werden kann, hängt nicht zuletzt von Ihrer Spende ab.

Ihnen allen eine gesegnete und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit!

Evangelische Kantorei St. Ingbert

Ein Streichquartett

Leitung: Carina Brunk

Eintritt frei.

Spende am Ausgang für die Innenrenovierung der Martin-Luther-Kirche.

Musik von Mendelssohn und Brahms in der Christuskirche St. Ingbert

Zu einer Kammermusik-Soirée am 8. September, 19 Uhr, in der Christuskirche St. Ingbert lädt der Förderverein für Kirchenmusik an der Martin-Luther-Kirche und an der Christuskirche St. Ingbert ganz herzlich ein.

Zu Gast ist das vielfach prämierte Schweizer Klaviertrio Trio Fontane mit Noelle Grüebler (Violine), Jonas Kreienbühl (Violoncello) und Andrea Wiesli (Klavier), das in unterschiedlichen Besetzungen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, seiner Schwester Fanny Mendelssohn-Hensel und Johannes Brahms aufführt. Von Fanny Hensel erklingt eine Fantasie in g-moll für Cello und Klavier, von Johannes Brahms die 2. Sonate für Violine und Klavier in A-Dur.

Musikalischer Schwerpunkt des Konzerts bilden Werke von Felix Mendelssohn. Anlass dafür ist ein einwöchiger Aufenthalt des berühmten Komponisten vor 175 Jahren im nahen Zweibrücken, wohin Mendelssohn zur Leitung des Pfälzischen Musikfestes engagiert worden war. Mehreren „Lieder ohne Worte“ des Komponisten, in einer Bearbeitung für Violoncello und Klavier von Friedrich Grützmacher, folgt schließlich eine Interpretation seines ersten Klaviertrios in d-moll op. 49.

Das 2002 gegründete Schweizer Klaviertrio Trio Fontane wurde 2007 beim Kammermusikwettbewerb des Migros Kulturprozent als bestes Klaviertrio ausgezeichnet und in die Künstlervermittlung „Junge Musikerinnen und Musiker“ aufgenommen. Weitere Unterstützung erhielten die drei Interpreten durch die Stiftung Thiébaud-Frey, die Hans Schaeuble Stiftung und die Internationale Herzogenberg-Gesellschaft.

Inzwischen hat das Trio Fontane eine ebenso rege wie erfolgreiche Konzerttätigkeit im In- und Ausland entwickelt. Zahlreiche Radioübertragungen und CD-Einspielungen dokumentieren das künstlerische Schaffen des Trios. Zum 10-jährigen Bestehen erschien 2012 bei Guild ein von der International Record Review mit „immensely impressive“ gewürdigtes Album mit Werken von Beethoven, Smetana und Schaeuble. 2016 kam die hoch gelobte Ersteinspielung der Kammermusik Robert Radeckes beim Label cpo in den Handel. 2017 legte das Ensemble die Doppel-CD Zürich klingt mit Funden aus den dortigen Bibliotheksbeständen vor.

Der Name des Ensembles entsprang der Idee, gleich „Tre Fontane“ Quelle sprudelnder musikalischer Ideen zu sein.

Der Eintritt zu dem Konzert beträgt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Sonntag, 8. September, 19 Uhr

Christuskirche St. Ingbert

Kammermusik-Soirée

mit Werken von Felix Mendelssohn, Fanny Hensel und Johannes Brahms

Trio Fontane

Andrea Wiesli (Klavier)

Noelle Grüebler (Violine)

Jonas Kreienbühl (Violoncello)

Eintritt: 8 Euro, erm. 6 Euro.

Von Bach bis Skrjabin

Klavierkonzert mit Anna Handler in der Christuskirche St. Ingbert

Am 3. Februar 2019, 17 Uhr, gibt die Pianistin Anna Handler ein Konzert am Flügel der Christuskirche St. Ingbert unter dem Titel „Von Bach bis Skrjabin“ mit folgendem Programm:

Robert Schumann: Fantasiestücke Op. 12

---Pause---

Johann Sebastian Bach: Präludium und Fuge b-moll BWV 867

Joseph Haydn: Sonate in D-Dur Nr. 56

Alexander Skrjabin: Sonate Nr. 4 Op. 30

Anna Handler wird das Konzert auch moderieren: „Es bereitet mir große Freude, wenn die Hörer im Wissen hören können.“

Anna Isabella Handler (*1996) wuchs in München in einem deutsch-kolumbianischen Elternhaus auf und erhielt ihren ersten Klavierunterricht im Alter von sechs Jahren. Es folgten der Gesangs-, Geigen- und Dirigierunterricht. Sie absolvierte ein Jungstudium an der Accademia Pianistica di Imola und begann nach dem Abitur im Oktober 2014 ihr künstlerisches Klavierstudium in der Klasse von Prof. Adrian Oetiker an der Musikhochschule München. Außerdem studiert sie seit Oktober 2018 Orchesterdirigieren an der Musikhochschule Franz Liszt Weimar.

Beim 3. Internationalen Hans von Bülow Wettbewerb in Meiningen im September 2018 gewann sie den 3. Preis in der Kategorie „Dirigieren vom Klavier aus“ und gab ihr Mozart-Debüt mit der Meininger Hofkapelle.

Anna ist Bundespreisträgerin des Wettbewerbs Jugend musiziert und Preisträgerin der internationalen Wettbewerbe Città di Gorizia und der Ettlingen Piano Competition. Zudem ist sie Stipendiatin der Studienstiftung des Cusanuswerks. Meisterkurse bei Prof. Arie Vardi, Prof. Robert Levin und dem Dirigenten, Prof. Johannes Schlaefli ergänzten ihre Ausbildung.

Auch als Dirigentin kann sie bereits auf Erfolge verweisen: 2011 gewann sie den Wettbewerb des Kultusministeriums Bayern Junior Assistent Ensemble Leiter in Marktoberdorf und 2013 gründete sie ein eigenes Kammerorchester, das New Munich Youth Orchestra, mit der Absicht, Grundschüler an die klassische Musik heran zu führen. Im Januar 2016 drehte das Bayerischen Fernsehen ein Kurzportrait über ihre Arbeit.

Sonntag, 3. Februar 2019, 17 Uhr

Christuskirche St. Ingbert

„Von Bach bis Skrjabin“

Anna Handler, Klavier

Eintritt 7 € / 5 €.

Weihnachtsoratorium in der Martin-Luther-Kirche

Ein unerwartetes Weihnachtsgeschenk wurde dem „Förderverein für Kirchenmusik an der Martin-Luther-Kirche und an der Christuskirche“ beschert, das wir sehr gerne mit allen Freunden der Kirchenmusik teilen möchten.

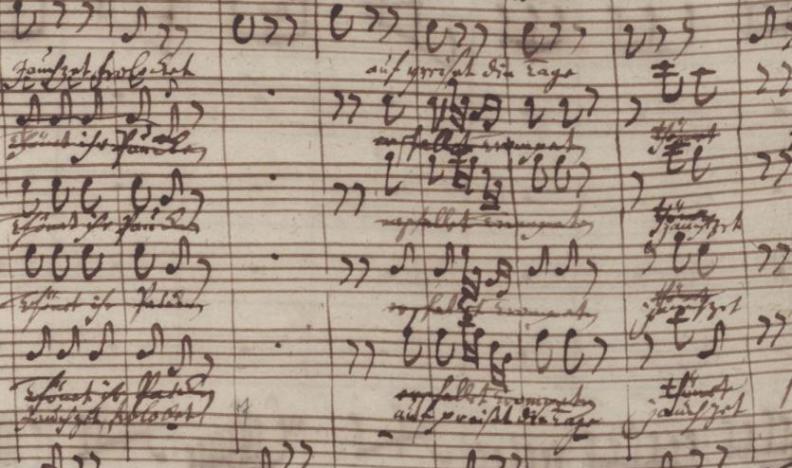

Am Donnerstag, dem 20. Dezember, 19 Uhr, führt der „Große Chor der Hochschule für Musik Saar“ unter der Leitung von Prof. Georg Grün das bekannte Bach’sche Weihnachtsoratorium, Teil 1 bis 3, BWV 248 auf. Begleitet wird der Chor vom Orchester der Hochschule, die Solistenpartien werden von Gesangsstudenten der Hochschule übernommen.

Wir sind dankbar und glücklich, dass das Bach’sche „Jauchzet, frohlocket“ nach über 10 Jahren wieder in der Martin-Luther-Kirche erklingt, und laden Sie zu diesem vorweihnachtlichen Ereignis herzlich ein. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Das Konzertprogramm 2019 ist da!

Felix Mendelssohn (1809 – 1847) „Elias“ op. 70

Oratorium für Soli, Chor und Orchester

Die Elias-Geschichte thematisiert, wie sich nach und nach in Israel der Jahwe-Glaube durchsetzt. Dabei ist Elias eine starke, aber auch kontroverse Gestalt. Wieso kann er sich beispielsweise mit dem Gottesbeweis auf dem Karmel nicht zufrieden geben, wieso hält er es auch nach diesem eindrucksvollen Zeichen für notwendig, alle Baalspriester zu vernichten? Stellt er sich Jahwe möglicherweise ganz falsch vor? Schließlich zeigt die Gottesbegegnung am Horeb keinen zürnenden und rächenden Gott, der sich in gewaltigen Naturereignissen äußert, sondern einen Gott, der sich in einem sanften Säuseln zu erkennen gibt.

Mendelssohn war von der Gestalt des Propheten Elias fasziniert. In ihm sah er, wie er in einem Brief an den Dessauer Pfarrer Julius Schubring, mit dem Mendelssohn befreundet war und der auch schon den Text zum „Paulus“ geliefert hatte, schreibt, einen „Propheten“ „durch und durch“, (…) stark, eifrig, aber wohl auch bös und zornig und finster“ – eine charakterstarke Persönlichkeit, wie er sie sich wohl auch für seine Zeit gewünscht hätte.

Daher reifte bereits nach dem Erfolg seines ersten Oratoriums „Paulus“ im Jahr 1836 die Idee, die Figur des Elias in einem neuen Oratorium zu zeigen. Es entstanden erste Skizzen für den „Elias“, aber dann legte er dieses Projekt wieder auf Eis. Im Sommer 1845 kam aus England die Anfrage, ob Mendelssohn für das Festival in Birmingham ein neues Oratorium schreiben könne. Julius Schubring versorgte Mendelssohn mit geeigneten Bibelstellen, konnte ihn aber letztlich nicht überzeugen, da er die Elias-Figur am Ende neutestamentlich deutete, im Hinblick auf Christus als den von den Juden erwarteten Messias. Daher beendete Mendelssohn diese Zusammenarbeit und stellte Text und Musik des Oratoriums unter großem Zeitdruck fertig.

Mendelssohn, der einer jüdischen Familie entstammte, die zum Christentum konvertiert war, verarbeitete in seinen religiösen Werken seinen eigenen religiösen Werdegang. Deshalb wollte er den Elias als Figur des jüdischen Glaubens darstellen und nicht als Vorläufer Jesu Christi. Im Alten Testament steht Elias immer im Konflikt zwischen der Jahwe- und der Baalsverehrung. Der Name „Elias“ bedeutet ja „Jahwe ist mein Gott“, und stellt gewissermaßen ein Glaubensbekenntnis dar. Als Text verwendete Mendelssohn Bibelstellen der Elias-Erzählung aus dem ersten Buch der Könige sowie Verse aus den Psalmen.

Das Oratorium hat zwei Teile. Der erste Teil beginnt mit dem Fluch des Elias, der eine Dürreperiode verheißt als Strafe Gottes wegen der Abkehr des jüdischen Volkes von Jahwe und der nicht aufhörenden Verehrung des Gottes Baal. Nach Jahren der Dürre verzweifelt das Volk und Obadjah, ein Mitstreiter des Elias, ruft das Volk zur Umkehr auf. Engel führen Elias zu einer Witwe, deren Sohn er retten kann. Auf dem Berg Karmel verkündet Elias, dass er nach drei Jahren die Dürrezeit beenden und erweisen will, wer der rechte Gott ist. Er lässt einen Altar für ein Brandopfer errichten und fordert die Baalspriester auf, ihre Götter anzurufen. Aber es kommt keine Antwort. Elias richtet sich in aller Demut an Gott, und Jahwe zeigt sich in züngelnden Flammen, die das Brandopfer verschlingen. Daraufhin befiehlt Elias, die Baalspriester zu töten. Höhe- und Schlusspunkt des ersten Teils ist dann das Regenwunder.

Im zweiten Teil erhebt die Königin, die den Baalskult in Israel fördert, schwere Vorwürfe gegen Elias und wiegelt das Volk auf, ihn zu töten. Elias geht – von Engeln begleitet – zunächst in die Wüste und anschließend zum Berg Horeb. Dort kommt es zu einer unerwarteten Begegnung mit Gott, der nicht in den großen und gewaltigen Naturerscheinungen wie Erdbeben oder Sturm zu finden ist, sondern in einem sanften Säuseln oder „in einer Stimme verschwebenden Schweigens“, wie Martin Buber übersetzt. Gestärkt von dieser Begegnung stellt sich Elias der Konfrontation mit Verehrern des fremden Kultes und wird am Ende seines Lebens in einem feurigen Wagen gen Himmel entrückt. Der Schluss verkündet dann die Ankunft des Messias, der sein Wirken fortführen wird.

Für Mendelssohn waren die Passionen von Johann Sebastian Bach und die großen Oratorien von Georg Friedrich Händel durchaus Vorbilder, jedoch gibt es im „Elias“ keinen Erzähler, der die Handlung weiterträgt. Der Aufbau des Werkes ist zwar klassisch mit Rezitativen, Arien und Chorsätzen, aber die Rezitative sind dramatisch gestaltete Anreden und Dialoge, wobei er die handelnden Personen direkt sprechen lässt wie in einer Oper. Interessant ist die Funktion des Chores, der verschiedene Rollen in der Handlung einnimmt. Einmal repräsentiert er das Volk Israel als Anhänger Jahwes, dann die Baalsanhänger oder die Seraphim. Außerdem fungiert er (in den „anonymen Chören“) als Ensemble, das die Handlung überdenkt. Das Oratorium verzichtet auf echte Choräle, bewahrt jedoch choralähnliche Strukturen. Es beginnt mit einer ungewöhnlichen Einleitung, nämlich mit einem Rezitativ des Elias. Erst darauf folgt das Orchestervorspiel und leitet in einen Chor über, der von der Erfüllung der Prophezeiung erzählt.

Die Uraufführung in englischer Sprache fand im August 1846 unter der Leitung von Mendelssohn in Birmingham statt. Vor der Drucklegung überarbeitete Mendelssohn das Werk an etlichen Stellen, da er infolge des großen Zeitdrucks beim Komponieren noch nicht mit allen Stellen zufrieden war. Die erste Aufführung in deutscher Sprache fand im Oktober 1847 in Hamburg ohne Mendelssohn statt. Im November 1847 sollte Mendelssohn das Werk in Wien dirigieren, aber er verstarb wenige Tage vorher infolge eines Schlaganfalls.

In den Folgejahren trat das Werk einen beispiellosen Siegeszug durch die westliche Musikwelt an und war bald ähnlich beliebt wie der „Messias“ von G. F. Händel. Auf dem Kontinent war zunächst der „Paulus“ beliebter, da sich viele Kritiker daran stießen, dass Mendelssohn als Vorlage die Person des Elias wählte, eine eifernde, rechthaberische und schließlich auch mordende Figur. Zusätzlich erfuhr die Wertschätzung der Musik von Mendelssohn eine erhebliche Minderung durch die antisemitische Hetze Richard Wagners und schließlich das Aufführungsverbot durch die Nationalsozialisten nach 1933. Erst seit den 70er Jahren wird Mendelssohns Musik wieder neu gewürdigt und hat ihren festen Platz im Konzertrepertoire zurückerobert.

Sommerserenade

klassisch & jazzig

Rundfunkgottesdienst am 26.08.

Der nächste Auftritt der evangelischen Kantorei findet am 26.08.2018 um 10:00 in der Martin-Luther-Kirche statt. Im Rahmen des Rundfunkgottesdienstes des saarländischen Rundfunks werden Stücke aus dem Repertoire und neu einstudierte Werke dargeboten.

Konzertprojekt Elias - Projektsänger gesucht

Zusammen mit dem Chor Chorklang Cäcilia (ehemals Chorgemeinschaft St.Hildegard/St. Josef) führt die evangelische Kantorei St. Ingbert am 17. November 2018 das große Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy auf. Es besteht wieder die Möglichkeit, als Projektsänger an diesem großen Werk mitzuwirken. Geprobt wird dienstags von 19:30 bis höchstens 21:45 in der Christuskirche unter der Leitung von Carina Brunk.